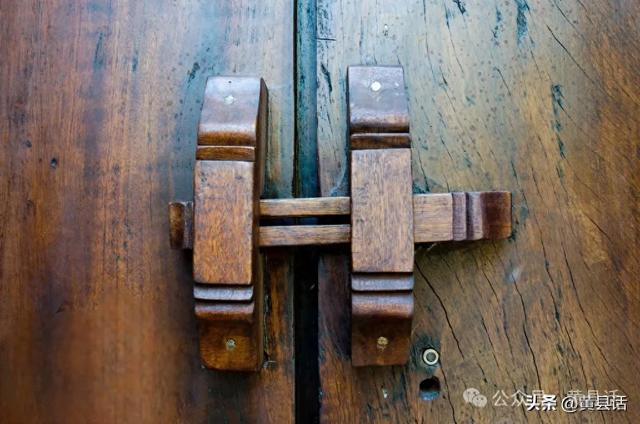

“闩”为会意字,从门中有一会意,表示横插在门内使门推不开的棍子,故本义为门上的横插。

范成大《桂海虞衡志·杂志》:“闩,门横关也。”

“闩”即“关”,同物而异名。“闩”是后起字,应是“关”引申作他用之后创造出来的。《红楼梦》第七十一回:“只见角门虚掩,犹未上闩。”也指插上门闩。《老残游记》第五回:“此地有酒,你闩了大门,可以来喝一杯罢!”黄县话也有这种用法,比如:恁快闩门睡觉吧;你去闩上街门。

“栓”为形声字,本义是木钉。《广雅·释器》:“栓,钉也。”《玉篇·木部》:“栓,木钉也。”唐皮日休《蓝田关铭》:“千岩作锁,万嶂为栓。”“栓”的作用是贯物。《集韵·删韵》:“栓,贯物也。”也就是说,“栓”是木制的销子,用来插在构件上,起连接或固定作用。后用以称器物上可以开关的机件,如门栓、枪栓、消防栓。

“螺栓”是跟螺母(黄县话叫“螺丝帽儿”)配合使用的零件,圆柱状,有螺纹,跟螺母的螺纹相吻合,用来使两个零件固定在一起

。“枪栓”是栓动式步枪上的核心机件之一,向前推栓时可送弹入膛,通过旋转枪栓(通常是向下旋转手柄)可闭锁枪膛,防止高压气体溢出。扣动扳机时枪栓前端的撞针可以撞击枪弹发火,射出弹头。完成击发后解除闭锁(通常是向上旋转手柄)向后拉栓,完成抛壳,一个循环结束。这也是栓动式步枪得名的原因,像二战时的三八大盖、毛瑟98K、中正式都属于栓动步枪。使用这种步枪射击,俗称“拉大栓”。

同是指门上的横插,到底是用“门闩”还是“门栓”?现在规范词形是“门闩”。“闩”只用于与门有关的词语,而且可以做动词,表示把门关上插上横木这个动作;“栓”可用于枪栓、消火栓等词语,不能做动词。有时“栓”也特指枪栓,有个词语叫“拉不开栓”,意即拉不开枪栓,比喻忙得应付不过来,比如:事儿太多,我都快拉不开栓喽。在黄县话里,“拉不开栓”则是形容家里缺吃缺喝缺钱,日子过得“艰顿儿”,比如:从她老头儿出车祸死喽,她家嘞日儿就拉不开栓喽。

“栓”作为木销子是要塞到孔洞中去的,所以也泛指像塞子一样的东西,如栓剂、血栓。

“栓皮栎”为壳斗科栎属植物,树皮木栓层发达,质轻而软,富于弹性,是生产软木的主要原料,软木又多用来加工瓶塞,故以“栓”名之。葡萄酒的瓶塞被称作“橡木塞”,但实际是冲取的栓皮栎的树皮。

栓皮栎与制作橡木桶的橡木同属栎属,但并不是一个种类。栓皮不透水,且隔音,可制作救生圈、隔音板。

还有很好的隔热功能,暖水瓶的瓶塞也是用它做的。“栓剂”又称“栓药”,中医旧称“坐药”,指塞入人体腔道用的固体药栓。

“血栓”是由于动脉硬化或血管内壁损伤等原因,心脏或血管内部由少量的血液凝结成的块状物,附着在心脏或血管的内壁上。当这些块状物脱落,随血流带到他处并停留在口径较小的血管中,引起管腔阻塞的现象称“栓塞”。除了血栓外,引起阻塞的“栓子”还可以是肿瘤细胞、细菌团、寄生虫和虫卵等。“脑血栓”是因脑动脉硬化、血液黏稠度高等原因,脑血管中形成血栓,阻碍血液正常流动,症状为头部和肢体麻木,严重的出现偏瘫和失语。“脑栓塞”则是血管中脱落的血栓运行到脑部引起血管阻塞。多见于心脏病病人,发病较急,可产生偏瘫或失语。这两种病“栓子”的来源不一样,但症状则差不多,所以黄县话统称“栓儿喽”。

“栓”作木销子,起着稳固的作用;作门闩,则起着屏藩作用。所以为了孩子好养,起名的时候往往带个“栓”字。鲁迅的小说《药》里,讲的是茶馆主人华老栓夫妇为儿子小栓买人血馒头治病的故事,父子二代名字里都有“栓”字。这是因为过去医疗条件差,也因为我们文化中的“巫医不分”,人们把相当一部分的存活希望寄托到巫术上。黄县民间还有一种保育习俗,孩子体弱娇贵,不好养,或是前面一个孩子夭亡了,再生下孩子时就要认几个干妈来保住孩子。这干妈不是随便认的,对姓氏有要求:姓“丁”的能钉住;姓“陈”的压得住;姓“刘”的能留住;姓“常”的可长久。

这和以“栓”为名一样,是汉语文化中特有的“谐音巫术”,而这类巫术在我们的生活中是无处不在的,如“鱼”谐音“余”“玉”,年节饭有鱼寓意着连年有余、金玉满堂;“蝠”谐音“福”,所以画五只蝙蝠寓意着五福临门。

部分图片引自网络,著作权归原作者所有

转载请注明来自德立,本文标题:《撞针的词语意思(门闩还是门栓闩和栓的用法有什么区别)》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...