在小学阶段,孩子们学习语言的基础非常重要,特别是在一年级,学生正处于语言学习的启蒙阶段。通过简单的“因为”造句练习,孩子们不仅能加深对因果关系的理解,还能提高语文表达能力。本文将详细阐述用“因为”造句的好处,如何帮助一年级学生理解并掌握因果关系,以及相关的教学方法和技巧。

一、“因为”造句的基础作用

1、语言学习的基础:一年级是学生语言学习的起步阶段,学习如何使用“因为”造句是语言学习的重要基础。通过简单的“因为”句式,学生能够理解因果关系,从而建立起基本的语言结构。这对于学生在日后的写作、口语表达等方面都具有重要的帮助。

2、提高思维能力:使用“因为”造句不仅仅是语法学习,更是思维训练的一部分。学生通过思考某个事件或行为的原因和结果,能够培养其逻辑思维和分析能力。这种因果思维能力为他们日后的学习和生活打下了坚实的基础。

3、促进语言表达能力:掌握了“因为”造句后,学生能够更清楚、更具体地表达自己的想法和理由。在日常交流中,他们能够更自信地向他人解释自己做某事的原因,增强了表达能力的流畅性和准确性。

二、如何引导学生学习“因为”造句

1、从生活实例出发:引导学生学习“因为”造句时,可以从学生的日常生活中寻找实例。例如,可以让学生描述他们为什么喜欢某个游戏,为什么喜欢某种食物,或者为什么做某件事情。通过贴近生活的方式,学生更容易理解“因为”句式的实际应用。

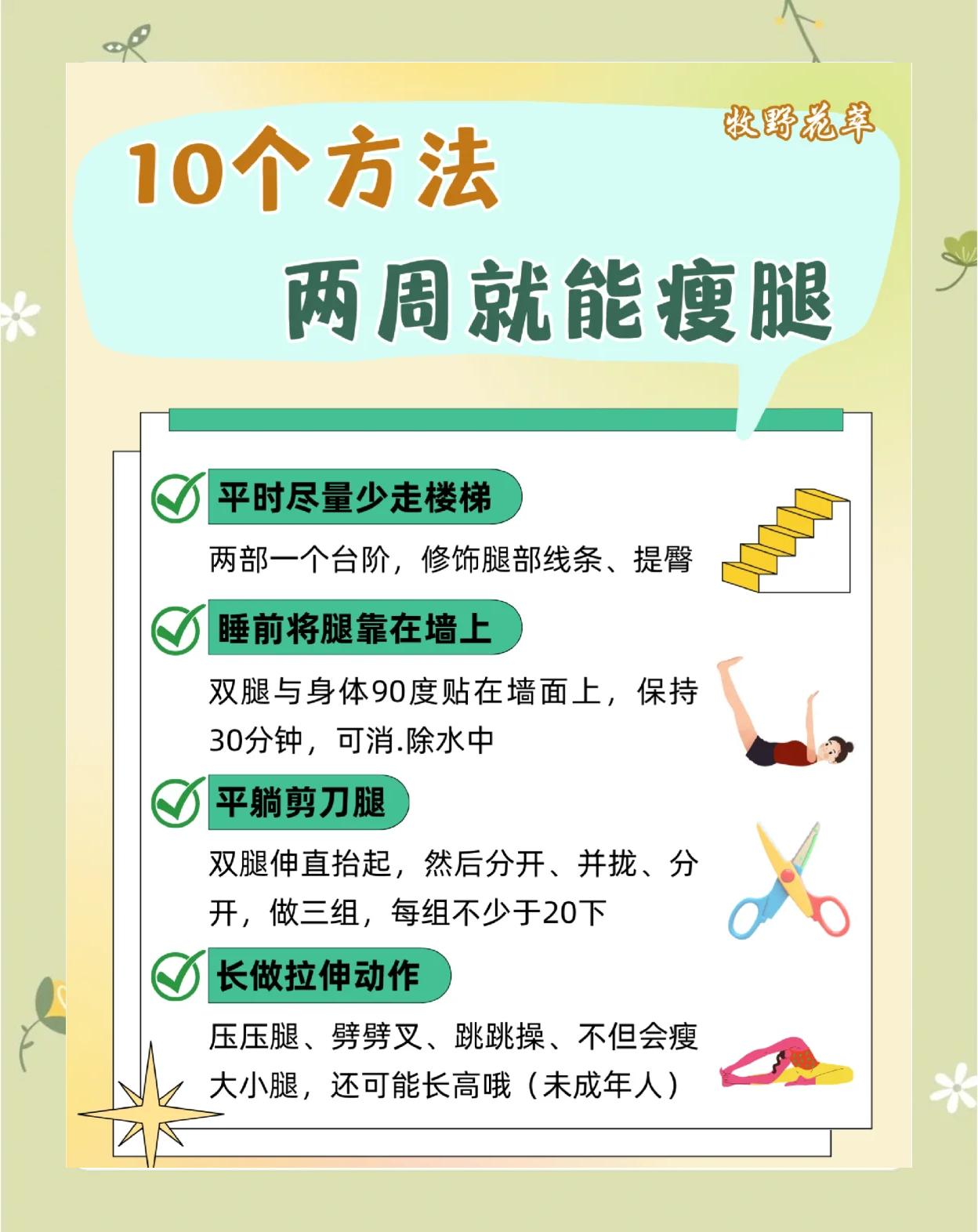

2、利用图片和故事:通过图片或小故事来引导学生造句也是一个有效的方法。老师可以展示一幅简单的图片,问学生:“为什么小动物在睡觉?”然后引导学生用“因为”来回答,如“因为它很累”。通过这种方法,学生不仅能掌握“因为”句式,还能在具体语境中运用它。

3、分步骤练习:为了帮助学生更好地掌握“因为”造句,教师可以将学习过程分为多个小步骤。首先,帮助学生理解“因为”表示因果关系的含义;接着,教学生通过简单的词汇进行构造句子;最后,引导学生在句子中逐步加入更多细节,使句子更加完整。

三、“因为”造句的常见误区

1、因果关系混淆:学生在学习“因为”造句时,常常会混淆因果关系。例如,有些学生可能会说:“因为我喜欢吃冰淇淋,所以我去买了。”这种句子中,“因为”部分描述的是一个结果,而不是原因。老师需要耐心纠正,引导学生理解因果关系的正确顺序。

2、句子结构不完整:另一个常见的误区是学生构造的句子结构不完整。例如,学生可能会说:“因为我不喜欢”,但没有给出后续的结果部分。这时,老师应该提醒学生补充完整的因果句子,如“因为我不喜欢,所以我不去了。”

3、过于简单的句式:在初期,学生常常使用过于简单的“因为”句式,例如:“因为我吃了饭,我去玩。”这种句式虽然语法正确,但表达较为单一。老师可以引导学生使用更多样化的句型,如“因为我吃了饭,所以我有力气去玩。”这样不仅能帮助学生扩展句式,也能增加表达的丰富性。

四、用“因为”造句的教学策略

1、启发式教学:在教学过程中,教师可以通过提问的方式启发学生思考。比如,老师可以问:“为什么你今天早上没有迟到?”然后鼓励学生使用“因为”来回答。通过这种方式,学生可以主动参与进来,增加学习的兴趣和动力。

2、合作学习:可以组织小组合作,让学生们相互分享自己的“因为”句子,并互相纠正。合作学习能够促进学生之间的互动,提高他们的表达能力,同时也能激发学生对学习的热情。

3、利用游戏和活动:为了增强学生对“因为”造句的兴趣,教师可以设计一些互动性强的活动或游戏。例如,通过角色扮演或猜谜游戏,让学生在轻松愉快的氛围中练习“因为”句式,提高他们的学习积极性。

五、总结:

通过学习“因为”造句,一年级的学生不仅能够更好地理解因果关系,还能够提高语言表达能力和思维能力。正确引导学生使用“因为”造句是语文教学中的一项基本任务,有助于学生在日后的学习中更加自信地表达自己。教师应当采取多种方法,引导学生通过生活实例、图片故事、合作学习等形式,灵活掌握这一语言工具。

本文由发布,如无特别说明文章均为原创,请勿采集、转载、复制。

转载请注明来自德立,本文标题:《用因为造句简单的一年级》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...