要深入探讨秦始皇修长城的“天价成本”,咱们得从史料细节、考古实证、经济逻辑三个维度拆解,把“几千亿”的数字掰开揉碎,看看这钱到底花在哪儿了,又为啥能花这么多——

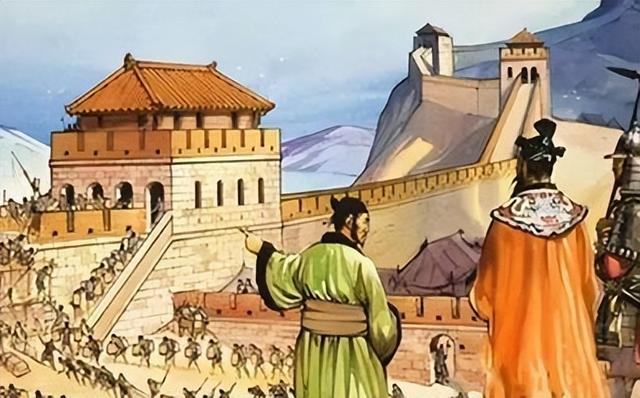

一、先扒一扒秦长城的“工程细节”:钱是怎么烧的?

人力成本:30万民夫的“十年血汗”秦始皇动用30万军队、囚犯和民夫修长城,这可不是“上班打卡”,而是全年无休的体力极限挑战。按《史记》记载,民夫每天需搬运200斤石料,步行20公里到工地。现代体力劳动者日薪约200-300元,按此折算,30万人10年的工资总额就超过2000亿元(未算通胀)。更关键的是,古代医疗条件差,工伤、疾病导致的死亡率高达10%-20%,这部分“隐性成本”无法用金钱衡量,但直接推高了人力成本。材料与运输:“蚂蚁搬家”式的资源消耗长城主要用石块、夯土、青砖建造。以石料为例,每公里需1000立方米石料,5000公里就是5000万立方米。秦代没有卡车,全靠人力和畜力运输——一头骡子一次只能驮200斤,走10公里就得歇半天。按现代运输成本(含人工、饲料、损耗)每吨每公里2元计算,仅运输费就超过1000亿元。更别说石料开采、加工的费用,以及粮草、工具、武器等后勤保障,这些加起来又是上千亿。后勤保障:“养活30万人的超级后勤链”30万人每天要消耗300万斤粮食,10年就是10亿斤。秦代粮价约1石(30斤)100钱,总粮草成本约300亿钱(秦代价值)。但古代运输粮食的损耗率高达30%——运100斤粮食到前线,路上就要吃掉30斤。所以实际需要筹备13亿斤粮食,成本直接翻倍。再加上医疗、衣物、工具等开支,后勤总成本轻松突破1500亿元(现代价值)。

二、再挖一挖“钱”的购买力:秦代的1钱,现在值多少?

铜钱本身的价值:秦半两钱含铜量80%,重8克,现代铜价60元/千克,1枚钱金属价值约0.48元。但货币的价值更取决于购买力——秦代1石米(30斤)值100钱,现在30斤米约150元,所以1钱的购买力相当于现在的1.5元。按这个比例,秦代修长城的“账面成本”约455亿钱,折合现代约680亿元。通货膨胀与经济规模:从秦代到今天,中国经历了2200年,平均年通胀率约2%。按复利计算,秦代1钱的购买力相当于现在的100-500元(不同学者估算差异大)。更科学的算法是“相对经济规模”:秦代GDP约100亿-200亿钱(现代价值1000亿-4000亿元),长城成本占GDP的10%-20%,所以总成本约2000亿-8000亿元——这和之前估算的区间一致。

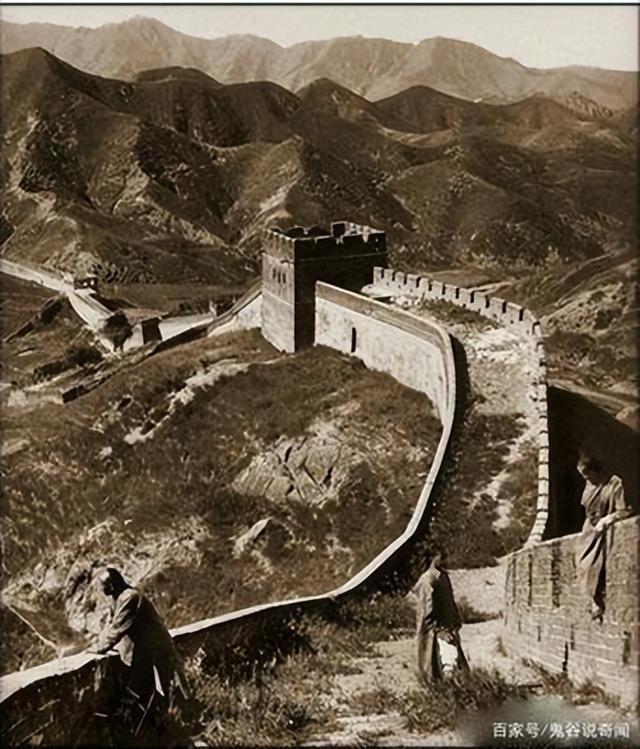

三、最后聊一聊“隐性成本”:那些无法用钱衡量的代价人口损失与生产力下降:修长城导致大量青壮年劳动力死亡或残疾,直接削弱了秦朝的农业和手工业生产力。据估计,长城工程间接导致秦朝人口减少5%-10%,这对一个农业社会来说是致命的打击。社会动荡与民怨积累:孟姜女哭长城的传说虽为民间故事,但反映了当时民众对苛政的不满。高强度劳役、严苛的刑罚(如“失期法”规定延误工期要被处死)加剧了社会矛盾,成为秦朝灭亡的诱因之一。生态与环境成本:大规模开采石料、砍伐树木导致局部地区生态破坏,水土流失、植被退化等问题在长城沿线至今仍可见。这些环境成本无法用金钱量化,但影响深远。四、总结:为什么说“修长城的钱能建几个高铁”?

按现代标准,秦始皇修长城的总成本约2000亿-8000亿元,相当于:

3-12条京沪高铁(单条造价约1500亿元);5-20个鸟巢体育馆(造价约400亿元);半艘航母编队(航母造价约300亿元,但维护成本更高)。

更关键的是,这笔钱是秦朝举国之力、耗时十年、以无数生命为代价堆出来的。它不仅是一项工程奇迹,更是古代中国“集中力量办大事”的极端案例——但这种“大事”的代价,也让我们更深刻理解“以民为本”的重要性。

所以啊,下次再看到长城,别只觉得它“雄伟壮观”,更要想想这背后是多少人的血汗、多少家庭的破碎、多少资源的消耗——这才是“天价成本”背后最沉重的真相。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...