古代许多名将、和所骑的战马,留下很多传说。但在历史文献记录中,是什么样子?而这些战将选择战马时,为什么将战马的颜色,作为第一条件?

古人认为,最好战马有五种颜色:青赤黄白黑。这种分法源自于四象:青龙、朱雀、白虎、玄武。分别对应东南西北的四个方向,黄色居中,以此对应五方神兽的坐骑,也就是传说中的五色马。

下面从史书中记载,跨越时空看一看,这五种颜色的战马,和所对应的战将,真实的境况:

青马:最有名的是青骢马。青,在古代是指绿色(比如山清水秀)、蓝色(比如:一行白鹭上青天)、黑色(比如:青丝白发)。

骢,是指马毛青白相间。所以是黑白混杂,或者黑白斑点的意思。因为青骢马的毛色与众不同,大多是贵族或文人骑乘。

比如:东汉名臣桓典,位为侍御史,做事正直不避。因为总是骑一匹青骢马,当时人称“骢马御史”。于是青骢马,就是寓意着与众不同,执着前行的意思。

比如:明代文人袁宏道,在诗中写到“青骢马,九尺强。百金买,千金装。双蹄不著地,影灭如飞翔。借问冶游郎,何为在他乡。下马立青捂,手提碧珊瑚。”表达了骑乘青骢马的人,有着高贵和敏捷的意思。

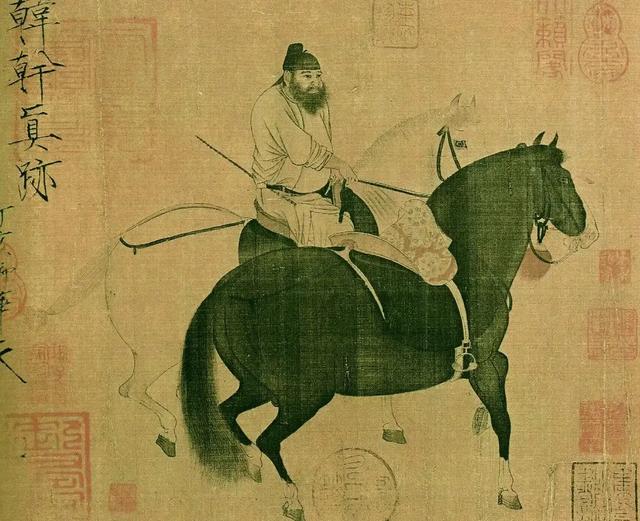

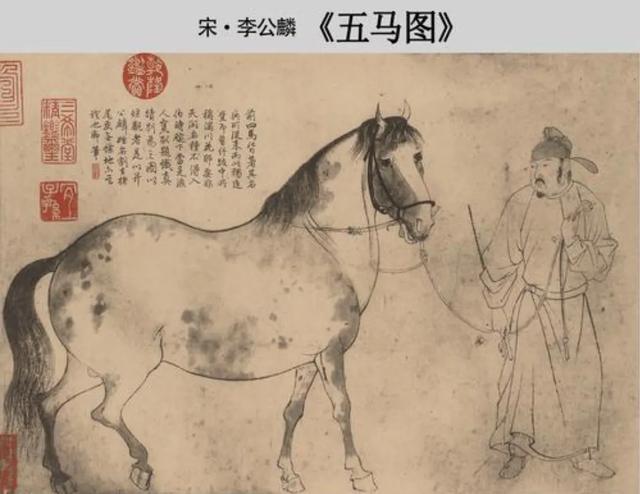

唐代韩幹《牧马图》、宋代李公麟《五马图》均绘有青骢马。

唐代韩幹《牧马图》

赤马:最有名的是赤兔马。赤,是指马毛赤红、红色或枣红色。古代人形容快马的时候,经常加一个“赤”字。比如赤骥、赤电、赤骠。这里要说明一下:红马是指红色的马,赤马是指跑得很快的红马。

兔,可不能理解为“兔子”,跟兔子也没有任何关系。古人把“耳如削竹,头如锥尖”的马脑袋,称为兔头,视为千里马的特征。

比如: 1973年在湖南长沙马王堆汉墓,出土有《相马经》帛书。里面将马头的形状,分为直头、兔头、凹头、楔头、半兔头等等。意思是说,凡是长有这种头型的马,都是不可多得的好马。

文学书里写有,吕布和关羽,骑过同一匹赤兔马,这符合历史吗?当然不符合。

比如:完成于西晋的《三国志·吕布传》里写到:燕精兵万馀,骑数千。布有良马曰“赤兔”。

而完成于南朝的《后汉书·吕布传》写的是:布常御良马,号曰“赤菟”。虽然是两个字,但这里“兔”和“菟”是一个意思。

所以,可以肯定吕布骑的是赤兔马。

再看关羽所骑之马,没有任何记载。在《三国志》中只写了一句:策马刺良于万众之中。但是并没有提到什么马,更不要说赤兔马。

按照小说演义来讲,吕布是在东汉光熹元年(公元189年)从董卓手里得到赤兔马。而关羽是在建安24年(公元219年)在南郡临沮被斩,现在湖北宜昌远安县。

按书中所写,吕布从董卓手里得到赤兔马。能作为战马,肯定是成年马,至少是4岁龄。关羽又从吕布那里得到赤兔马,一直到走麦城。加在一起至少有34年,这不符合马的寿命。关羽也不可能骑一匹如此老的战马,驰骋沙场。所以,这种说法是不现实的。

黄马,最有名的是黄骠马。黄,是指黄颜色,位于正中的意思。

骠,毛色淡黄,鬃、尾部位近于白色。在马的头部长有白色棕毛,即便喂足马料,肋骨依然清晰可见,所以黄膘马的外号也叫“透骨龙”。

唐代有个名将叫秦琼,据说骑的就是这种马,还有一段戏剧叫“秦琼卖马”。但是,无论两唐书,还是当时的其他记载,都没有秦琼所骑战马是黄骠的记录。

清代早期有个小说家叫褚人获,在康熙年间写成一部小说叫《隋唐演义》。在续写里边,给秦琼的马起名叫“呼雷豹”,而评书里的《隋唐演义》就变成了黄骠马。

那么“呼雷豹”怎么来的呢?

唐代中期,有个文学家叫段成式,出身官宦世家,与李商隐、温庭筠并称“三才”,他在唐宣宗大中8年(公元854年)左右,写成一本叫《酉阳杂俎》的书,所写内容是无所不包。在这本书里,说李世民在玄武门之变时,所骑的马叫“呼雷驳”。后人写小说时,又将秦琼与忽雷驳结合,虚构出来的。

另外,在两唐史书里,没有秦琼卖马的事情,这是明清小说和戏曲的虚构。包括薛仁贵,所骑黄骠马也是虚构。甚至薛丁山、樊梨花、薛刚三个人物同样是虚构。

在现实中的黄骠马,大多产自内蒙,最有名的是锡林郭勒盟的东乌珠穆沁旗,是公认的“黄骠马之乡”。所产马匹是以体匀、耐力强、奔跑速度快而著称,特别善于长途奔袭。也就是古书中所描写的“透骨龙”,也叫“西凉玉顶干草黄”。

白马,最有名的是白龙马。首先古代战将,尽量避免骑乘白色的战马。究其原因,文章后段再做阐述。

其次白龙马是文学创造,在历史和生活中没有这种马。

白龙马是《西游记》的虚构,说是西海龙王的三太子敖烈,因烧毁玉帝赐予的明珠,被贬为白马,后取经修成正果,封为八部天龙广力菩萨。

历史中的玄奘法师,在穿越沙漠时,所骑的马叫瘦老赤马, 肯定是红颜色的。这在写成于武周垂拱四年(公元688年)的《慈恩传》中,有明确的记载。书的内容是关于玄奘的传记,作者是玄奘的两个弟子:慧立和彦悰,真实度很高。

在历史中骑白色的战马,有明确记载的就是公孙瓒。

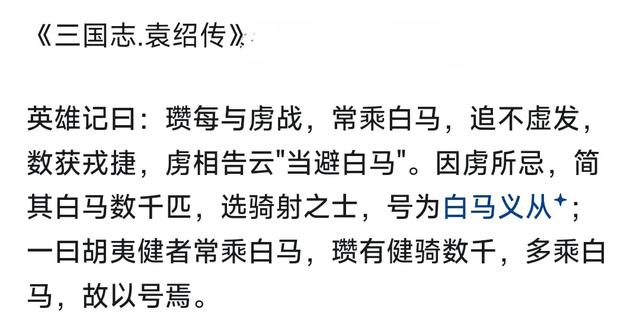

比如:在《后汉书》中写到,其“常乘白马,追不虚发”,意思是说,公孙瓒大多数是骑一匹白马,射箭百发百中。因多次击败乌桓人,被对方称为“白马将军”。

因其在所辖部属内,选拔善骑射的士兵,组成一支3000人的轻骑兵,并全部配以白马,用以加大视觉的冲击力,被冠以“白马义从”的称号。

后来在与袁绍的界桥之战中,被袁绍部将麹义击败,3000人的白马义从,全军覆没。此战之后,公孙瓒退守幽州,再没有恢复元气。

黑马,最有名的是乌骓马。乌,是指纯黑色,意思是庄重和神秘。

骓,在最早写于战国时期的词典《尔雅·释畜》中,有明确的解释:马,赤黑色为骓。

合起来就是:毛色乌黑发亮,并具有非凡气质的骏马。

说到乌骓马,自然会想到项羽。但是,项羽骑的马是叫乌骓吗?不是!乌骓和骓,大概率是同一种马,但在当时没有“乌骓”这个叫法。

比如:《史记·项羽本纪》中写到“有美人名虞,常幸从;骏马名骓,常骑之。

而项羽所写的《垓下歌》:“骓不逝兮,可奈何”。这两段文字,首先证明了这匹马的存在,其次说明这匹马叫骓,而不叫乌骓。

那么“乌骓”这个名字,是从什么时候有的呢,应该是汉代。

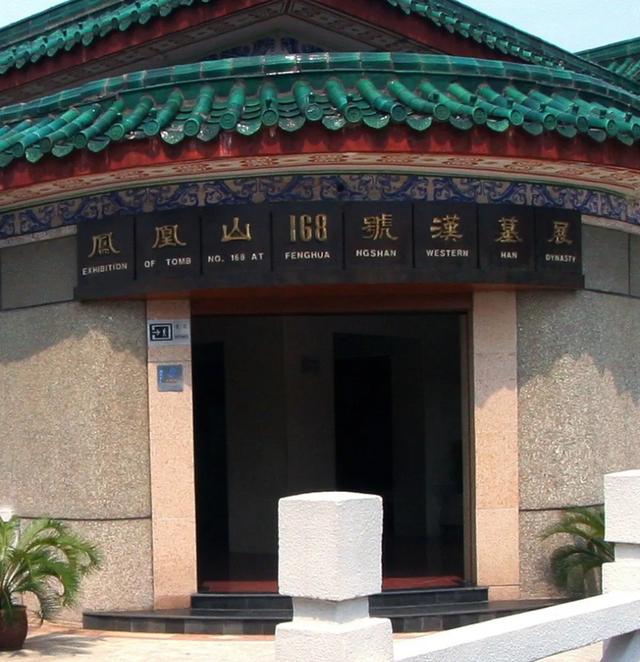

比如:1973年在湖北荆州凤凰山汉墓,出土了600多枚,写于公元前180年的木简。其中一个木简写到:“江陵郡都尉府传。十一月壬申日,遣骑士习直、副卫李敢,率乌骓马三十匹,赴武昌都尉府。”

意思是说:江陵郡都尉府发来指令,十一月壬申日,命骑士习直和副卫李敢,带30匹乌骓马,前往武昌都尉府听令。”

这里明确写有“乌骓马”三个字,并且是江陵郡都尉府的战马,有30匹之多。 也就是说,项羽所骑的乌骓马,并不是唯一的。

那么项羽的乌骓马,最终结局是什么?这在史书中没有记载,但可以做一个比较合理的推论:

司马迁在《史记·项羽本纪》中写到:吾骑此马五岁,所当无敌,尝一日行千里,不忍杀之。乃令骑皆下马步行,持短兵接战。

说明项羽的最后,乌骓马是存活的。之后,全体下马,持短兵刃肉搏,直至最后。

虽然没有提到乌骓马的后来,但这两段结合来看,乌骓马大概率,是被汉兵所收。

回到前面的话题:古代战将在为自己挑选战马时,为什么要尽量避开白马?首先,真正的纯白颜色的马,非常少见。就绝大多数而言,所谓的白马其实是灰色的马。

纯白色的马,本质上是一种基因突变,其实就是白化病,这种概率大约不到千分之三。即便是所谓健康的纯白色的马,数量也是非常稀少,究其原因是自然进化的选择。

因为在视野开阔的草原环境中,纯白色的马,对于食肉动物来说,白色的可见度大约是深色可见度的5倍左右(具体见2018年,剑桥大学动物行为研究,)被捕食的风险急剧加大。同样的道理,灰白色的马,在野生状态下也不多。

而深色毛,如栗色、黑色、褐色在自然环境中,有着相对更好的伪装效果,也更具生存和繁衍优势。所以野生马类的毛色,大多是中性保护色为主。

比如: 野生的普氏野马:多为栗色、黑色或深褐色。马的近亲非洲草原斑马,是以黑白条纹为保护色。美洲野马的深色毛,占绝对多数。

而浅色、银色马,在沙漠或多岩石地区,也是便于融入环境,并有助于反射阳光、减少热量吸收。但是,家马是人工选择,不包括在这个范围。

同样的道理,古代战将所骑乘白色战马少,为了防止在战场上显眼和暴露目标。

《淮南子,是我国西汉时期创作的一部论文集,西汉淮南王刘安,主持撰写了一本叫《淮南子》的书,也叫《淮南鸿烈》、《刘安子》。这本书是当时诸子百家的集大成。

在书中《说山训》的片节明确写到:将军不敢骑白马,亡者不敢夜揭炬。

意思是说:将军不敢骑目标明显、易召攻击的白马,容易遭到攻击。逃亡的人,在夜里不敢举火把,会被追踪的人,发现行迹。

至于前文,所说的公孙瓒骑白马,那是因为他有3000轻骑的白马义从,但是清一色的白马。反而让自己轻易的融入环境。

另外从概率学上讲,白色的马,本身就少。所以,在少数马中,挑出好马的概率,也同样少于在深色马中,挑出的概率。

这也是古代有名的战将和名马,几乎没有白颜色战马的原因。

转载请注明来自德立,本文标题:《排名前十种马类小说推荐榜有哪些(为什么古代将军选马)》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...