《萍聚》轶闻

一首卡拉OK金曲背后的故事

这段视频是央视CCTV-3《艺术人生》第187期中的片段,录制日期2005年3月15日,播出日期4月28日。时,央视主持人朱军采访了被誉为“琼瑶剧歌后”的台湾女歌手李翊君。然,在采访中,朱军向李翊君问及的并非她原唱的琼瑶剧歌曲,诸如《婉君》《雪珂》等,而是那首为国人所耳熟能详、脍炙人口,至今仍被广泛传唱的卡拉OK金曲《萍聚》。

李翊君

点击蓝色链接观看视频

央视主持人朱军采访台湾歌手李翊君:首唱《萍聚》经历的林林总总

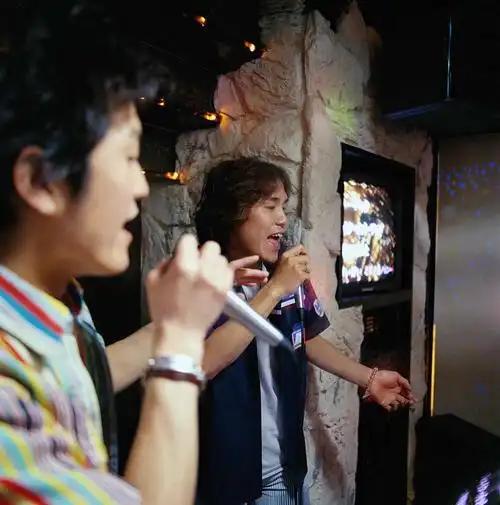

卡拉OK的风起云涌起始于上世纪90年代,且成为了彼时中国夜生活的主流娱乐方式,亦称KTV,而《萍聚》也是被点唱频次极高的歌曲之一。笔者还清楚地记得,第一次与朋友前往KTV,他点的第一首歌便是《萍聚》。初闻此歌名,竟误以为朋友要唱“评剧”,着实闹了一场笑话。不过当这首歌的旋律缓缓落下,着实被其歌词与旋律所营造的氛围深深感染。唯一令人困惑不解的便是这首歌缘何名为“萍聚”?

卡拉OK

这是一首源自台湾的校园歌曲,它首次以专辑形式公开发行,亮相于公众视野的时间可追溯到1987年12月15日。其实早在1967年,这首歌便已在台湾大学的校园中悄然传唱。直到10年后的1987年3月,年仅17岁的艺校女生李华苓(后更名为李翊君),因在淡江大学民歌比赛中,被综一唱片制作人林明阳发现,从而成为签约艺人。她录制的第一首歌,正是被收录于台湾师范大学主办的《青春之声》纪念磁带中的那首《萍聚》(B面第2首)。录制时仅用钢琴伴奏,并非人们后来听到的那种音乐伴奏效果。

据李翊君回忆,《萍聚》原本只是专辑里凑数的作品,没人看好这首歌。岂料,这盘非卖品磁带上的《萍聚》在电台一经播出,歌曲走红的速度超出所有人预料,街头巷尾的音像店循环播放着《萍聚》那段钢琴前奏。于是乎,综一唱片公司立即启动了为李翊君录制个人专辑的工作,1987年12月5日,李翊君首个个人专辑《萍聚》正式发行。专辑磁带A面为李翊君独唱版的《萍聚》,B面为李翊君/李富兴对唱版的《萍聚》。在谈到录制对唱版的《萍聚》时,李翊君曾回忆道:“当年录音时,制作人临时拉了个男生来合唱,我们隔着一块毛玻璃对唱”。出乎意料的是对唱版的火爆程度远超独唱版。这也就是为何人们听到的《萍聚》通常都是那个对唱版的。

李富兴

点击蓝色链接观看视频

当年风靡一时的卡拉OK金曲《萍聚》:李翊君/李富兴对唱版

李翊君个人专辑《萍聚》的发行异常火爆,磁带销量3个月突破20万,李翊君这个名不见经传的歌手成了万众瞩目的明星。然,诡异的是唱片内页的创作者署名处赫然印着"佚名"二字。尽管人们不断地搜寻着《萍聚》词曲作者的姓名,但歌词作者“噜啦啦”仍不知姓甚名谁,且曲作者更是难觅踪影。直到2005年,台湾东森电视台制作了专题报道《歌的故事》,并针对《萍聚》词曲作者的悬案展开调查时,《萍聚》的作曲者才被“千呼万唤始出来”。原来1967年为这首歌谱曲的乃时为台湾师范大学音乐系学生孙正明。当看到东森电视台的相关报道后,已是台北市立大学音乐系教授,同时担任台北爱乐合唱团的艺术总监的孙正明,主动联系节目组,首次公开承认自己为作曲者,并详细讲述了创作过程。

1967年夏天,年仅20岁的孙正明还是台师大音乐系学生,他正在台中市参加一个音乐师资研习活动。在此期间,同时参加研习的一位来自“实践家专”和一位来自“台南家专”的女生,得知他是音乐科班出身,便在一次下课后找到了他,并拿出了一小段歌词,请他帮忙谱曲。她们告诉孙正明,打算拿这首歌参加救国团歌曲征选。据孙后来回忆,歌词是写在一张已皱褶不堪的草稿纸上,且那段歌词很像是你一句我一句涂鸦写出来的,极为杂乱无章。更有意思的是,在歌词“别管以后将如何结束,至少我们曾经相聚过。” 中的“别管以后”上方还用标注了“33565”的简谱,似乎暗示着理想中的旋律走向。但落款却只有"噜啦啦"三个字,他明白这是学校康乐社成员的通用昵称。孙正明应允了两位姑娘的请求,反复看了几遍歌词,沉思片刻后,便开始了谱曲。

后来追忆其创作的过程时,孙正明说道:“当时用了降E大调,就是要让普通人也能轻松唱出来。” 同时,他还决定为这首歌加进了前奏和副歌尾奏。考虑停当后,便是奋笔疾书,仅用了30分钟便一气呵成地完成了谱曲。从音乐专业角度审视孙正明的谱曲,他成功地完成了三个转化:

1、将零散歌词结构化为完整诗节

2、把旋律片段发展成起承转合的32小节曲式

3、加入钢琴前奏/间奏,实现了情绪的铺垫

谱曲完成后,孙正明突然发现这首歌竟没有歌名。思前想后,他想到了一位失联多年的女友的名字中的那个“萍”字,故遂以“萍聚”作为歌名。“萍+聚”顾名思义乃浮萍随水漂泊、短暂聚合的自然现象,常被用于比喻人生无常的相遇。孙正明借此意象,暗合歌词中“别管以后将如何结束,至少我们曾经相聚过”的豁达,似恰到好处。

就这样,孙正明愣是将这三无(无头、无尾、无歌名)歌词谱成了曲,阴差阳错之间,竟成就了《萍聚》这一经典之作。那么,孙正明为何隐瞒《萍聚》作曲身份呢?如今看来,原因有三:其一,1967年作曲时,因校方严禁学生参与通俗音乐创作或比赛,故他要求提交歌曲时不得署名。其二,上世纪70年代,孙正明在法国留学期间曾到访中国大陆。因担忧被查出后返台被处罚,故虽得知媒体寻找《萍聚》作曲者,但仍选择沉默。其三,因时隔近40年,且歌曲在传唱中被多次改编,孙正明一度未能认出自己的作品。《萍聚》作曲者尘埃落定后,孙正明通过台湾音乐著作权协会(MUST)补登记了著作权,但未追索过往版税。然,当年那两名提交歌词的女生身份始终成谜,“噜啦啦”作为集体代号沿用至今。或许是孙正明为人过于低调,笔者至今尚未查找到任何有关孙正明的影像资料,着实令人倍感遗憾。

据悉,如今《萍聚》的民间合唱版本已逾八千。从维也纳童声合唱团到贵州侗寨大歌队,不同语言版本的视频,皆在讲述着不同的"萍聚"故事。当年那位籍籍无名的艺校女生李华苓,已成为举办过百场巡演的巨星李翊君。昔日那位隐姓埋名近四十载的《萍聚》的台师大音乐系学生,已成为台湾音乐界栋梁之才。唯有那两位《萍聚》的词作者,恰似那张写着歌词的褶皱字条,依旧在历史的尘埃中缄默不语。

2025年3月16日晚,55岁的李翊君在北京举办演唱会

*图片来自网络,若有侵权争议将删除之

转载请注明来自德立,本文标题:《萍聚是一首什么样的歌曲大概是什么意思(观影像)》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...