文:水木史记

编辑:水木史记

——《前言》——

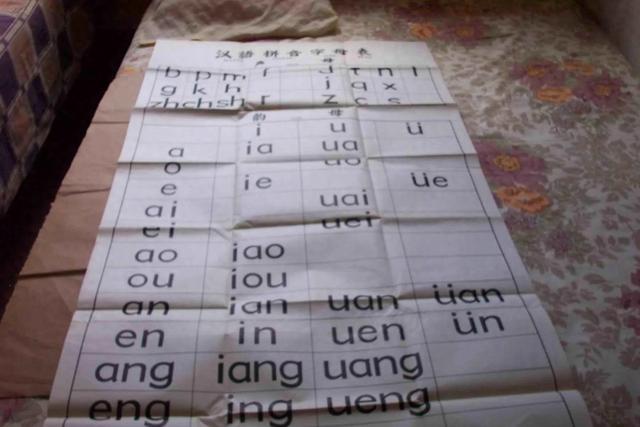

我们今天学汉字,第一步是什么?拼音。

可古代没有拼音,那些能写出"大江东去浪淘尽"的文人,当初是怎么认字的?

答案会颠覆你的认知。

——《壹》——

古人识字靠什么没有拼音,古人怎么知道"东"字念dong?这个问题看似简单,实则致命,现代人学汉字,先学a、o、e,然后拼读,这套方法,1958年才诞生。

那之前的几千年,中国人怎么办?

答案是:用汉字给汉字注音,听起来像绕口令,但事实就是如此荒诞又合理,东汉之前,老师教学生认字,只能这样说:"这个字,读起来像'宣'。"

"那个字,听着跟'送'一样。"

这叫"读若法",《说文解字》里到处都是:"珣,读若宣。""宋,读若送。"问题来了:如果学生连"宣"和"送"都不认识呢?死循环。

更尴尬的是,方言,北方人说"鱼",南方人说"鱼",声调完全不同。

你用一个字给另一个字注音,到底该用哪个方言的读法?这就是古代识字的第一个困境:没有标准答案,汉字是表意文字,看形状猜不出读音。

一个"大"字,你能看出来念da吗?不能。

拼音文字不一样,英文的cat,看着就能读出来,梵文、阿拉伯文都是如此,可汉字不行,所以古代的识字率,低得可怜。

新中国成立前,全国文盲率80%,不是百姓笨,是方法太原始。

直到东汉末年,一切开始改变,公元189年,东汉末年,洛阳城里,一群读书人在争论一个字的读音,"惴"字,到底怎么念?

有人说,这个字没有同音字,没法注音。

服虔,一个史学家,突然说了一句话:"章瑞反。"在场的人愣了三秒,然后恍然大悟,"章"的声母,"瑞"的韵母,合起来就是"惴"的读音。

这就是反切法的雏形。

但真正让反切法成为主流的,是一个叫孙炎的山东大儒,公元220年到265年,三国魏时期,孙炎是郑玄的弟子,被称为"山东大儒"。

他写了一本书:《尔雅音义》。

这本书里,所有字的注音,全用反切法,比如:"东,德红切。""德"的声母是d,"红"的韵母是ong,合起来就是dong。

这个方法,今天看来简单得不行。

但在当时,这是革命,因为它第一次让汉字的注音,有了科学依据,不再是"读起来像某字",而是有明确的拆分规则,上字取声,下字取韵。

这套规则,一用就是一千多年。

直到1918年,注音符号出现,反切法才退出历史舞台。

——《贰》——

一本书改变了中国隋朝仁寿元年,公元601年,长安城,陆法言家里,聚集了八个文人,刘臻、颜之推、卢思道、李若、萧该、辛德源、薛道衡、魏彦渊。

这八个人,来自天南地北。

三个人在金陵长大,四个人在邺下长大,一个人十五岁入邺下,他们在讨论一个问题:汉字的读音,到底该以谁的为准?

当时的中国,南北方言差异巨大。

南方人说话软糯,北方人说话硬朗,写诗作赋,到底该押哪个韵?争了一年,他们决定:编一本书,把所有汉字按韵分类,统一标注读音。

这本书,叫《切韵》,全书195韵,每个字都用反切法注音。

比如:"东,德红切。""冬,都宗切。"这本书,成了中国第一部标准化的韵书,它的意义,相当于今天的《新华字典》。

有了《切韵》,读书人写诗作赋,有了标准。

有了《切韵》,不同方言区的人,能对上号,但《切韵》还不是终点,公元751年,唐代天宝年间,孙愐编了《唐韵》。

公元1008年,宋代大中祥符元年,陈彭年编了《广韵》。

《广韵》收字26194个,分206韵,这本书的地位,无人能及,清代学者研究中古汉语,全靠《广韵》,瑞典汉学家高本汉研究隋唐语音,也靠《广韵》。

而这一切的基础,都是反切法。

成年人可以查《切韵》《广韵》,但儿童呢?五六岁的孩子,不可能翻字典学反切,古代的解决方案是:蒙学教材,最有名的三本:《千字文》《百家姓》《三字经》。

公元502年到549年,南北朝梁代。

梁武帝想让儿子们练书法,他让人从王羲之的书法作品里,挑出一千个不重复的字,然后把这一千个字交给周兴嗣,说:"编成一篇文章。"

周兴嗣用一个晚上,写出了《千字文》。

"天地玄黄,宇宙洪荒。日月盈昃,辰宿列张。"四字一句,押韵整齐,朗朗上口,这一千个字,覆盖了儿童日常需要认识的大部分汉字。

从此,《千字文》成了启蒙必读。

隋唐以后,各朝各代都在用,书法家写《千字文》,一写就是几百本,智永和尚,王羲之的七世孙,临摹了800本《千字文》。

江南各寺院,都有一份,北宋初年,又出了《百家姓》。

"赵钱孙李,周吴郑王。"440个姓氏,四字一句,儿童背完《百家姓》,日常见到的姓氏都认识了,南宋,王应麟写了《三字经》。

"人之初,性本善。性相近,习相远。"

三字一句,比《千字文》更简单,内容涵盖历史、天文、地理、伦理,背完《三字经》,中国五千年历史的大框架就有了。

这三本书,合称"三百千"。

从宋朝到清末,一直是儿童识字的必读书,明代理学家吕坤说:"先读《三字经》以习见闻,读《百家姓》以俟日用,读《千字文》以明义理。"

——《叁》——

一千年的方法被推翻顺序都是固定的,《三字经》最简单,先读,《百家姓》次之,再读。

《千字文》最难,最后读,这三本书加起来,大约2700个字,一个儿童背完这三本书,识字量就够用了,可以开始读四书五经。

1918年,民国七年,北洋政府教育部颁布了一个方案:注音符号,ㄅㄆㄇㄈ,ㄉㄊㄋㄌ。这套符号,来自章太炎的设计,章太炎是清末民初的国学大师。

他发现,日本有假名,汉字注音为什么不能也有符号?

于是他从汉字的偏旁部首里,提取了简化的符号,ㄅ,来自"包"字,ㄆ,来自"扑"字,ㄇ,来自"冒"字,这套符号,1913年定下来,1918年正式颁布。

从此,中国人不再用反切法注音。

小学课本里,生字旁边都标注着ㄅㄆㄇ,1920年,全国各地开办"国语传习所",推广注音符号,北京成立了"注音字母书报社",出版《注音字母报》。

注音符号,用了40年。

但它有一个致命问题:不是拉丁字母,外国人学不会,打字机也打不出来,中国要走向世界,必须用国际通用的拉丁字母。

1958年2月11日,第一届全国人大第五次会议。

《汉语拼音方案》正式通过,a、o、e,取代了ㄅㄆㄇ,从此,中国人学汉字,先学拼音,1979年6月15日,联合国秘书处发出通知。

以汉语拼音方案作为拉丁字母文字中转写中国人名、地名的国际标准。

汉语拼音,成了世界通用的标准,公元100年,许慎写《说文解字》,公元189年,服虔首次使用反切法,公元220年到265年,孙炎编《尔雅音义》,反切法成为主流。

公元601年,陆法言编《切韵》,汉字读音有了标准。

公元1008年,陈彭年编《广韵》,韵书达到巅峰,公元1716年,张玉书编《康熙字典》,收字47043个,公元1918年,注音符号颁布,反切法退出历史。

公元1958年,汉语拼音方案通过,中国识字率开始飙升。

从80%的文盲率,降到今天的4.08%,这条路,走了2000年,但有一个问题始终没变:汉字是表意文字,看形状猜不出读音。

无论是反切法、注音符号还是汉语拼音,本质都是在用"符号"给汉字注音。

只不过,符号越来越科学,越来越国际化,反切法用的是汉字本身,注音符号用的是简化的偏旁,汉语拼音用的是拉丁字母。

每一次改变,都是为了让更多人识字。

——《肆》——

两千年的积累让文字,从少数人的特权,变成所有人的工具,今天,我们随手打开手机,输入拼音就能打字,这件事,在古代是不可想象的奇迹。

但这个奇迹的背后,是2000年的积累。

是无数代人的探索、争论、妥协、创新,是从"东,德红切"到"dong"的漫长旅程,我们站在2025年回头看,会觉得古人的方法笨拙。

但在没有拼音的年代,反切法已经是最科学的解决方案。

它让汉字的读音,第一次有了明确的规则,它让不同方言区的人,第一次能对上号,它让诗人写诗,能押上准确的韵。

它让文人读古籍,能还原出正确的读音。

没有反切法,就没有唐诗宋词的繁荣,没有《切韵》《广韵》,就没有今天的中古汉语研究,这套方法,用了一千多年。

直到更先进的方法出现,它才功成身退。

这是一个文明的自我进化,从笨拙到精巧,从封闭到开放,从小众到普及,每一步,都踩得扎实,今天的孩子,学会拼音只需要几周。

古代的孩子,要背完"三百千",再慢慢啃韵书。

时间成本,差了十倍不止,但正是因为古人踩过那些坑,我们今天才能走得这么顺,从"读若法"的无奈,到反切法的突破,再到汉语拼音的普及。

这条路,刻着中国文字史的所有印记,笨拙的、聪明的、妥协的、革新的。

全都在这2000年里。

转载请注明来自德立,本文标题:《古代人的字都是怎么取的(古代有汉字却没拼音)》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...