网络语言“丧”作为一种近年来兴起的表达方式,已经逐渐渗透到年轻人之间的日常交流中。本文将深入分析“丧”背后所蕴含的情感与社会现象,探讨其对当代社会的影响与反映,旨在帮助读者更好地理解这一现象的成因与意义。

一、什么是“丧”语言?

“丧”语言是近年来在网络社交平台中广泛传播的一种情绪表达方式。简单来说,“丧”字本意为失去、消失,而在网络语境中,它指的是一种情绪低落、对生活缺乏热情的状态。这种情绪常常通过文字、图片、视频等形式在社交媒体上传播,通常伴随着自嘲、负能量或对现状的无奈。

例如,年轻人在面对生活中的压力或困境时,常用“丧”来表达自己的无力感。这种语言并不总是指向真正的悲伤,而是更多地表现为对现实的嘲讽和自我调侃。许多网友在社交平台上发布内容时,往往会附带类似“丧”这种关键词,表达自己对生活的不满或者对未来的迷茫。

然而,随着“丧”语言的普及,它已经从一种单纯的情绪表达逐渐转化为一种文化符号。通过这种符号,年轻人能够在同类群体中找到共鸣,表达彼此的情感,这也使得“丧”语言成为了一种独特的社交语言现象。

二、背后隐藏的情感因素

“丧”语言的流行不仅仅是情绪上的一种表达,更深层次地反映了当代年轻人群体的心理状态。许多年轻人面临着工作压力、社会竞争、生活困境等多方面的挑战,而“丧”语言的产生恰恰是对这些压力的无声反抗。在这种语言背后,隐含了对现实的焦虑、对未来的不确定性以及对传统价值观的质疑。

首先,社会压力是导致年轻人产生“丧”情绪的一个重要因素。在现代社会,年轻人面临着前所未有的竞争压力,不论是在学业、职业还是人际关系上,很多人都感受到强烈的压力。通过“丧”语言的表达,他们可以暂时释放自己内心的压抑情绪,进行情感上的宣泄。

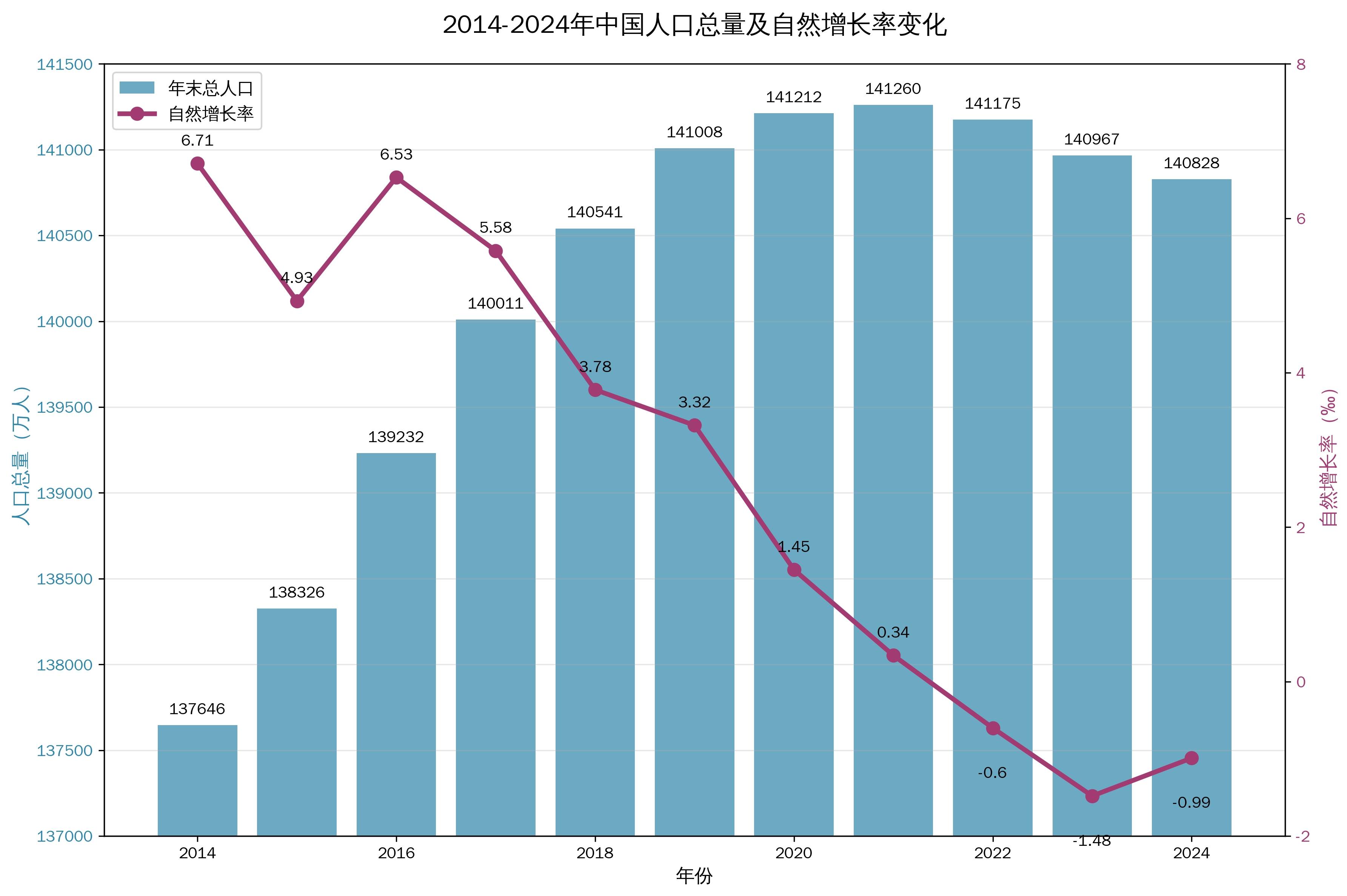

其次,“丧”语言也表现了年轻人对未来的不确定感。在经济下行、就业形势严峻的背景下,很多年轻人对自己的未来感到迷茫和无望。通过这种消极的语言,他们试图表达自己的失落与焦虑,借此寻求对自己情感的认同与共鸣。

三、社会现象的反映

“丧”语言不仅是个人情绪的表达,它也是当代社会现象的缩影。从某种意义上讲,“丧”语言是一种反映社会变迁的镜像,揭示了现代社会中一些深层次的问题。随着信息化、全球化进程的加速,年轻人面临的社会环境日益复杂,传统的生活方式和价值观逐渐被打破,导致许多人产生了情感上的迷茫和疏离。

在当今社会,尤其是在快速发展的互联网时代,信息流动速度极快,年轻人很容易感到焦虑和无力。社交媒体的普及加剧了这种情绪的蔓延,虚拟世界中的社交互动往往只停留在表面,导致真实生活中的人际关系逐渐疏远。“丧”语言便是这一现象的产物,成为了一个能够表达现代社会孤独感的工具。

此外,许多年轻人也在通过“丧”语言进行文化反叛,挑战传统的社会规范。在他们看来,传统的成功标准、社会角色和人生目标已经不再适用于当下的现实。在这种情境下,“丧”语言成为了一种自我认同的方式,让他们能够在社会中找到一种属于自己的位置。

四、“丧”语言对年轻人的影响

“丧”语言的广泛传播在一定程度上反映了年轻人情感表达的变化,但它也对年轻人的心理健康产生了深远影响。一方面,通过“丧”语言的表达,年轻人能够找到情感上的认同,缓解压力;但另一方面,过度沉迷于这种消极情绪的表达可能会加剧内心的困扰,甚至导致情绪问题的加重。

首先,“丧”语言可以帮助年轻人释放负面情绪。当他们在面对生活中的挑战时,使用“丧”语言进行自嘲或者宣泄情感,能够暂时减轻心理负担。在某些情况下,这种语言也可以成为一种情感的出口,让他们感到不再孤单。

然而,过度使用“丧”语言也可能加剧年轻人的情绪困扰。长期陷入这种消极的情绪表达中,可能会导致情感的消极化,使得个体更加依赖于负面情绪的宣泄,进而影响到心理健康。研究表明,持续的负面情绪如果没有得到及时的干预,可能会演变为抑郁、焦虑等心理问题。

五、总结:

本文通过分析“丧”语言的形成背景、情感因素、社会现象及其对年轻人心理的影响,深刻揭示了这一现象背后隐藏的深层次问题。可以看出,“丧”语言不仅是情绪的表达,它也反映了当代社会年轻人面临的多重压力和困境。虽然这一现象在短期内能够缓解年轻人的情感压力,但从长远来看,我们仍需关注其可能带来的心理健康问题。

未来的研究可以进一步探讨如何引导年轻人以更积极的方式面对生活中的挑战,避免过度依赖“丧”语言的情感宣泄。只有通过多元化的情感表达方式和更健康的社会环境,才能帮助年轻人更好地走出情绪困境。

本文由发布,如无特别说明文章均为原创,请勿采集、转载、复制。

转载请注明来自德立,本文标题:《网络语言丧是什么意思?深度解析背后隐藏的情感与社会现象》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...