滴水之思当以涌泉相报,是中国传统文化中重要的伦理思想之一,强调了报恩和知恩的重要性。该思想倡导的是,不论是接受了多小的恩惠,都应当以更大的回报来回应。这种价值观体现了感恩、回报与责任的紧密联系,是中华文化中的核心美德之一。本文将从多个角度对这一理念进行探讨,分别分析其历史背景、现代意义、实际应用以及文化传承等方面,以加深对这一思想的理解。

一、滴水之思当以涌泉相报的历史渊源

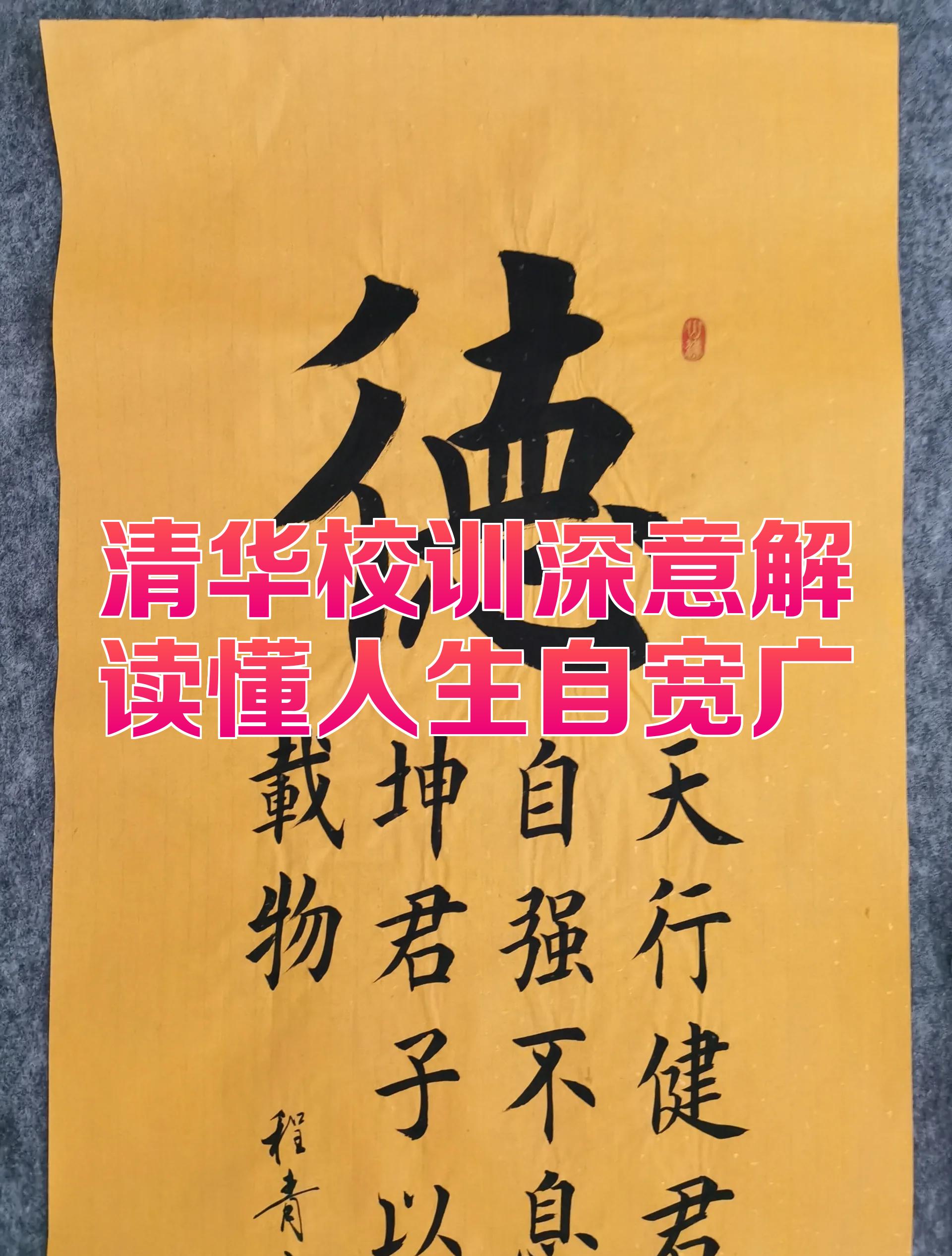

滴水之思当以涌泉相报的思想源自中国古代儒家文化,尤其是儒家的仁爱与报恩观念。在《论语》中,孔子就提出了“投我以木桃,报之以琼瑶”的观点,意思是别人给你一块木桃,你应该用最珍贵的玉石来回报。这种观念在儒家文化中占据了重要位置,强调以德报德、知恩图报。

这一思想也在中国古代的许多典籍中有所体现。如《孟子》中的“受人滴水之恩,当以涌泉相报”,孟子提到,当别人对我们有恩惠时,应该用更为丰厚的回报来表达我们的感激之情。这种思想强调了报恩的责任感,并提倡一种无私的回报精神。

历史上,滴水之思当以涌泉相报的思想曾在多种文化背景下得到广泛的认同与实践。无论是在封建社会还是现代社会,人们都秉承着这种传统,特别是在家庭与社会的互动中,表现得尤为显著。

二、滴水之思当以涌泉相报的现代意义

在现代社会,滴水之思当以涌泉相报的思想依然具有重要的现实意义。随着社会的发展与变迁,人与人之间的关系愈加复杂,然而感恩与回报依然是维护良好社会关系的基石。

首先,这一思想对于促进人与人之间的和谐具有重要作用。在家庭、朋友以及工作中,人们通过相互的帮助与支持,建立起深厚的感情。滴水之思当以涌泉相报提醒人们,不论获得多小的帮助,都应当用更大的善意来回报,从而形成一个互助、友爱的社会环境。

其次,滴水之思当以涌泉相报的理念还强调了个人的道德责任感。在现代社会,人们更倾向于追求个人的利益和独立性,但这一思想提醒我们,感恩与回报不仅是对别人善意的回应,更是个人道德修养和社会责任感的体现。

三、滴水之思当以涌泉相报在实际生活中的应用

在实际生活中,滴水之思当以涌泉相报的思想可以在多个层面得到应用。无论是在家庭中、职场上,还是在社会公益活动中,大家都可以通过实际行动来实现这一思想。

首先,在家庭中,这一思想常常体现在父母对子女的养育和子女对父母的回报上。父母无私的付出与教养使得孩子成才,而子女也应当在长大后通过实际行动来回报父母的辛劳。无论是经济上的支持,还是精神上的陪伴,都可以视为对父母的回报。

其次,在职场中,员工与企业之间的关系也是滴水之思当以涌泉相报的一个典型体现。员工在工作中付出努力,为企业创造价值,而企业则应该为员工提供更好的工作条件和发展机会。通过这一良性互动,员工与企业的关系得以稳固,最终达成共赢。

此外,社会公益活动中也能够体现这一思想。许多社会组织和志愿者团体常常通过回报社会来实现自我价值。捐赠、志愿服务以及公益项目的支持,都能看作是对社会给予帮助的回报。

四、滴水之思当以涌泉相报的文化传承与发展

作为中国传统文化中的重要组成部分,滴水之思当以涌泉相报的思想有着深厚的文化底蕴。在新时代背景下,这一思想不仅没有消失,反而在一定程度上得到了更为广泛的传承与发扬。

在现代教育中,感恩与回报的精神被越来越多地引入课堂。学校通过开展感恩教育活动,让学生从小就树立报恩的意识,并通过实际行动来表达对他人的感激之情。例如,许多学校在每年教师节时,都会组织学生写感恩信,表达对老师的感激。

同时,随着社会的全球化和信息化发展,滴水之思当以涌泉相报的思想也面临着新的挑战。在现代社会,人与人之间的关系日益疏远,传统的伦理道德受到了一定的冲击。如何在现代化的背景下重新审视这一思想,并使其继续发挥作用,是一个值得深入思考的问题。

五、总结:

通过以上的分析,我们可以看到,滴水之思当以涌泉相报的思想,不仅有着深厚的历史根基,而且在现代社会依然具有重要的现实意义。无论是在家庭、职场还是社会中,这一思想都能够促进人与人之间的和谐,激发社会责任感,并推动文化的传承和发展。

因此,我们应当将滴水之思当以涌泉相报的理念融入到日常生活中,不断提升个人的道德修养,推动社会的和谐发展。只有这样,我们才能在纷繁复杂的现代社会中,保持人与人之间的善意与理解。

本文由发布,如无特别说明文章均为原创,请勿采集、转载、复制。

转载请注明来自德立,本文标题:《滴水之思当以涌泉相报意思》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...